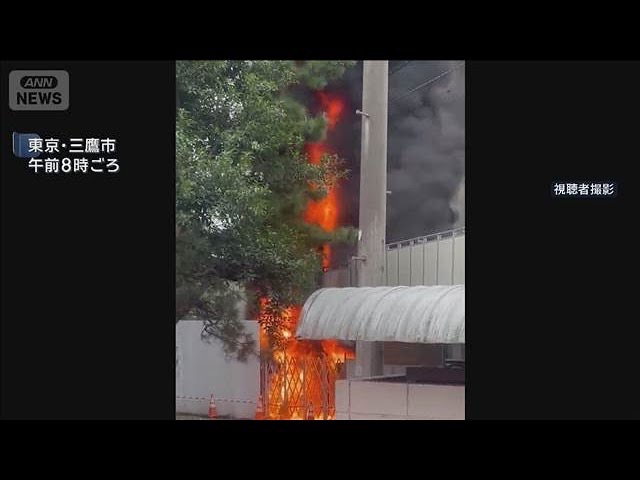

——2025年11月8日 井の頭線車両火災の教訓——「あの日、列車は止まった——“いつもの日常”を呑み込んだ火の手」

2025年11月8日 午前8時頃、東京都内を走る京王井の頭線の渋谷~吉祥寺間を走行中の車両内で火災が発生。

火元は3両目付近の座席下からとみられ、発煙が先に確認された。

周囲にいた乗客が異臭と白煙に気づき、緊急停止ボタンが押され、列車は永福町駅に緊急停車。

駅員と車掌が連携し、乗客は線路に降りず、駅ホーム側へ誘導されたため、大規模パニックは回避された。

- 負傷者:軽度の煙吸入者数名(重症者なし)

- 原因(警察・消防調査中):

座席下に設置されている電源コンバーター(電気装置)のショートが有力視されている

(※携帯バッテリー・ライター・暖房器具などの乗客起因は現時点で否定傾向)

運行は約3時間にわたり停止/計数万人が影響。

沿線の帰宅者・週末の観光客が駅で足止めとなり、混乱と不安が広がった。

車内に立ち上ったのは“炎”ではない

だが、人々は確かに「死の気配」を感じた。

それは “煙” だ。

火が見えなければ安全だと、人はどこかで思い込んでいる。

しかし実際には、命を奪うのは炎よりも煙の方が早い。

特に電気系統のトラブルから発生する煙は、

有毒ガスを含むことが多く、 一口吸っただけで意識を奪う場合すらある。

煙が“見えた瞬間”では遅い。

匂いがした時点で、すでに危険は始まっている。

では、何が人の命をつなぎとめるのか。

それは初動判断だ。

車内アナウンスが落ち着いていたか。

乗務員は状況を正確に把握し、迅速に停車と避難誘導を行えたか。

わずか数十秒の差が、

「落ち着いた避難」か「パニックによる混乱」かを決定づける。

もし初動が遅れていたら——

もし停車が数分遅れていたら——

もし乗客同士が我先にと出口に殺到していたら——

この出来事は、きっと「事故」ではなく

**「悲劇」**として語られていたはずだ。

しかし、この一件が本当に突きつけた問題はもっと深い。

それは、

「日常は安全である」という“思い込み”。

毎日乗る電車。

見慣れた駅。

いつも通りの風景。

人は「慣れた空間」に危険が潜むことを忘れてしまう。

その油断こそが、火災を呼ぶ最も大きな原因だ。

防火管理とは何か

消火器を置くことでも、避難経路の地図を貼ることでもない。

**“油断を許さない仕組みを、当たり前として続けること”**である。

目に見えない危険に、目を向けること。

「大丈夫だろう」を捨てること。

誰かの帰りを守るために、習慣と意識を積み上げること。

それが 防火管理だ。

そしてこれは、鉄道会社だけの話ではない。

あなたの会社にも、あなたの施設にも、

そしてあなたの暮らす日常にも、

同じ危険は潜んでいる。

命を守るのは「気づく意識」と「準備」だけだ。

客室から運転士には直接声が届かない!

客室から運転士には直接声が届かない!→ 非常通報ボタンは「押したらすぐ話せる」タイプがほとんど。迷わず押して。